製造現場では「請負契約」または「派遣契約」により、外部人材の活用が進んでいます。しかし、契約内容を正しく理解しないまま、両契約を同じように運用してしまうと、思わぬトラブルを引き起こす可能性があります。

特に製造業では、即戦力となる人材を短期間で確保するために請負労働者を利用するケースも多く、現場で指揮命令の境界が曖昧になる傾向があります。さらに、発注者側の担当者や現場の社員への周知が不足し、契約と実態の乖離が生じやすいのが実情です。

本記事では、製造現場で起こりがちな請負・派遣に関するトラブル事例と、その防止策についてわかりやすく解説します。

請負・派遣契約におけるトラブルの多くは、「契約内容に対する理解不足」が原因です。

たとえば、派遣契約では発注者に指揮命令権がありますが、請負契約では「指揮命令は請負業者が行う」のが原則です。このような契約上の違いが現場で曖昧になると、労働者派遣法違反(偽装請負)とみなされるリスクが高まります。

請負と派遣の違いについて詳しく知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。

偽装請負とは、発注先と労働者が「請負契約」を結んでいながら、実態としては「派遣契約」と同様になっている状態を指します。

偽装請負が発覚した場合、労働者派遣法に違反することとなり、発注者・請負事業者の双方に行政指導や罰則が科される可能性があります。さらに、発注者が行政指導や勧告に従わなかった場合、コンプライアンス違反による企業イメージの低下も避けられません。

例えば、以下のような状況は偽装請負と判断されるおそれがあります。

偽装請負と判断されるケース

これらは、悪意の有無にかかわらず、契約と実態の不一致として問題視されます。そのため、契約の形だけでなく、現場での運用が契約内容と一致しているかを常に確認することが大切です。

適切な請負契約の運用方法については、以下の記事も参考にしてください。

製造請負契約の指揮命令に注意!範囲や指揮命令者を知り偽装請負を防ぐ

製造請負契約では、正しく理解せず指揮命令を行った場合に偽装請負となり、労働者派遣法違反とみなされることがあります。本記事では製造請負契約の指揮命令について解説します。

偽装請負に該当する代表的なトラブルを4つご紹介します。これらは悪意がなくても現場運用の不備によって発生する可能性があり、複数の型が絡み合う場合もあるため、注意が必要です。

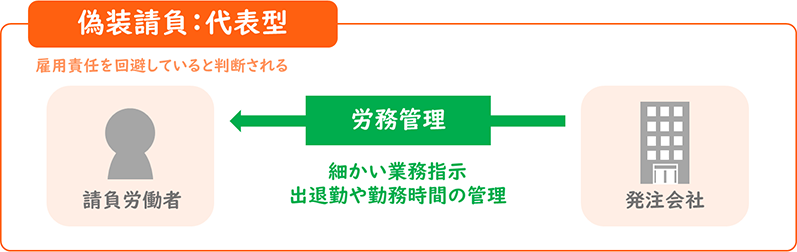

発注者が請負労働者に対して、細かい業務指示を出したり、出退勤や勤務時間の管理を行ったりしているケースです。これは、発注者が実質的に労務管理を行っている状態であり、雇用責任を回避していると判断され、偽装請負に該当します。

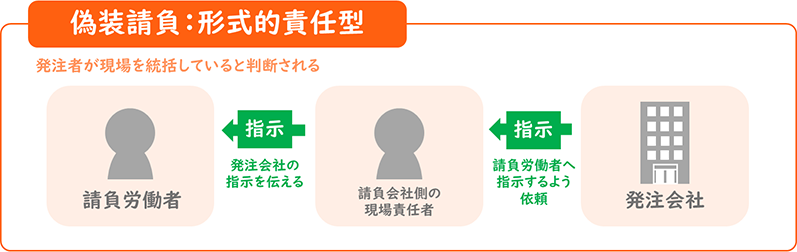

請負事業者が現場に責任者を配置しているものの、実際にはその責任者を通じて発注者側の指示が伝えられているケースです。この場合、表面的には請負事業者が指示しているように見えても、実質的には発注者が現場を統括していると判断されます。

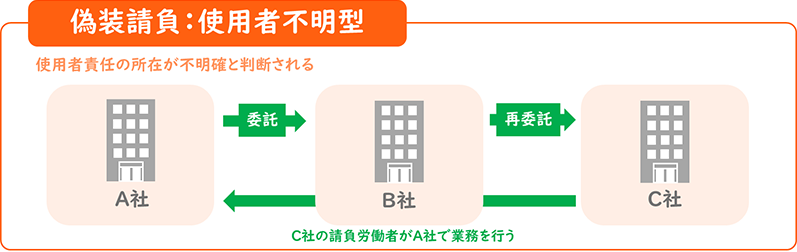

A社がB社に業務を発注し、B社がさらに請負事業者C社に再委託。その結果、C社に雇用された請負労働者がA社で業務を行うようなケースです。このような状況は、使用者責任の所在が不明確なため、偽装請負に該当する可能性があります。

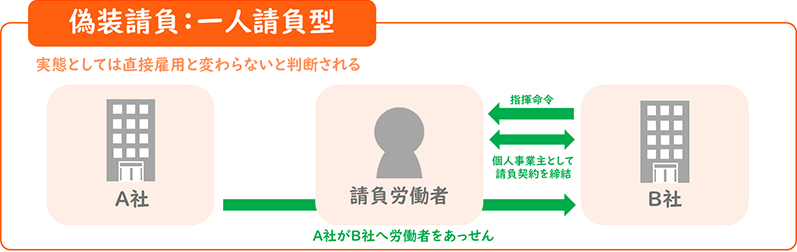

A社から労働者を紹介されたB社が、その労働者と個人事業主として請負契約を締結し、実際にはB社の指揮命令の下で働かせるケースです。実態としては直接雇用と変わらないため、偽装請負と判断されるリスクがあります。

偽装請負かどうかを判断する際には、契約書の形式的な内容だけでなく、実際の就業状況など「現場の実態」が重視されます。実務担当者は「契約時に法令を守っているか」だけでなく、「現場で契約通りに運用されているか」にも目を配ることが求められます。

トラブルを未然に防ぐためには、以下の3つのポイントが重要です。

偽装請負を防ぐために気をつけたいポイント

これらを徹底することで、トラブルの発生を防ぐことが可能になります。

ここでは、請負・派遣契約において判断が難しいケースや、実務上のよくある疑問にQ&A形式でお答えします。

A. 違法ではありません。

派遣契約に基づき、派遣先企業があらかじめ契約で定めた業務の範囲内で指示を出すことは適法です。業務指示については、労働者派遣法第二十六条に基づき選任された「指揮命令者」から行うよう定められています。

ただし、業務範囲を超える指示や、サービス残業、私的な依頼を行うことはできません。

A. 指揮命令は原則として、請負事業者の責任者を通じて行う必要があります。発注側が個々の請負労働者に直接指示を出すと、口頭・文書といった方法に関わらず、偽装請負と判断されるおそれがあります。

ただし、災害時の安全確保など緊急性が高く安全衛生上必要な指示等については、発注側から直接指示を出すことが認められています。

A. 請負労働者の作業内容の変更は、必ず書面による契約変更を行い、請負事業者と合意することが必要です。現場判断での変更は避けましょう。

ただし、請負事業者の監督のもとで、

・請負業務内容の変更

・初めて使う設備の操作

・新製品の仕様の説明

・安全衛生上必要な事項

を行うことは適法です。

A. 原則として指揮命令を出す請負事業者や派遣会社がトラブルに対する責任を負うことになりますが、契約によって、発生するトラブルや責任の内容は異なります。

たとえば、製造請負契約では、完成品の品質や内容が契約と違っていれば、請負事業者が作り直しや損害賠償などの責任を負います。これを「契約不適合責任」といい、あくまで成果物に対する責任です。

一方、製造派遣契約では、派遣労働者に対しての労働条件や安全管理などについて、派遣元事業者が「労働基準法」や「労働安全衛生法」などに基づく責任を負います。ただし、職場での安全配慮義務やハラスメント防止など、一部の事項については派遣先にも責任が発生します。

A. 請負労働者の配置や人選に発注側が関与することはできません。

たとえば、仕様書で「○年以上の実務経験を持つ人材」などの条件を設定することも、発注側が請負労働者の選定に関与していると見なされ、偽装請負と判断される可能性があります。

A.請負労働者と発注者の社員の業務に連続性があっても、それだけで直ちに偽装請負と判断されることはありません。

ただし、両者の作業スペースが明確に区分されていなかったり、作業者が混在していたりする状況で、必然的に発注者が請負労働者に直接指示を出してしまうと、偽装請負と見なされるおそれがあります。現場では、物理的な配置や業務指示の流れにも注意が必要です。

A.社内マニュアルの整備や、チェックリストを活用した教育が効果的です。現場で起こりやすい事例やNG行動を具体的に示すことで、理解が深まります。特に管理者だけでなく、現場の作業リーダー層や請負労働者自身にも徹底した周知が必要です。

偽装請負の防止を目的とするガイドライン「37号告示」でも、請負契約と派遣契約の違いを区別する基準が示されています。37号告示について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

37号告示とは?請負と派遣の違いに注意

37号告示とは、請負契約と派遣契約の違いを明確に区別し「偽装請負」の防止を目的とするガイドラインです。どのように指揮命令の有無を判断するのかについて具体的な事例を紹介しています。

また、以下の「請負・派遣トラブルを防ぐための社内チェックリスト」もご活用ください。

発注者・現場・請負労働者のいずれか一方の知識や認識が不足していても、トラブルは発生します。関係者全員が正しい知識を持ち、適切な連携を取ることで、請負・派遣にまつわるトラブルを防止しましょう。

以下に、請負・派遣におけるトラブルを防止するためのチェックリストをまとめます。

発注者・現場

請負労働者

請負や派遣は、コスト削減や人材確保に有効な手段ですが、契約内容や運用方法を誤ると、思わぬ法的リスクにつながるおそれがあります。トラブルを未然に防ぐためには、制度に対する正しい理解と、現場との密な連携が不可欠です。

株式会社平山では、偽装請負などのコンプライアンスリスクを回避しながら、現場改善コンサルティングと連携した高品質な請負サービスを提供しています。製造現場の人材確保や業務改善でお困りの企業様は、ぜひ平山の製造請負サービスをご活用ください。