現在、日本の製造業界全体で人手不足が深刻化しています。さまざまな解決策が模索される中、自社での人材採用・育成だけでは限界があることから、外部リソース(委託・請負)を活用する動きも広がっています。

本記事では、経済産業省のデータをもとにした製造業の人手不足問題の現状分析から、具体的な対策、外部委託・請負の活用法、成功事例まで詳しく解説します。

近年、日本全体で人手不足が深刻化しています。その背景には、少子高齢化による労働人口の急減があります。中でも製造業は、他産業と比べて特に厳しい状況に直面しています。

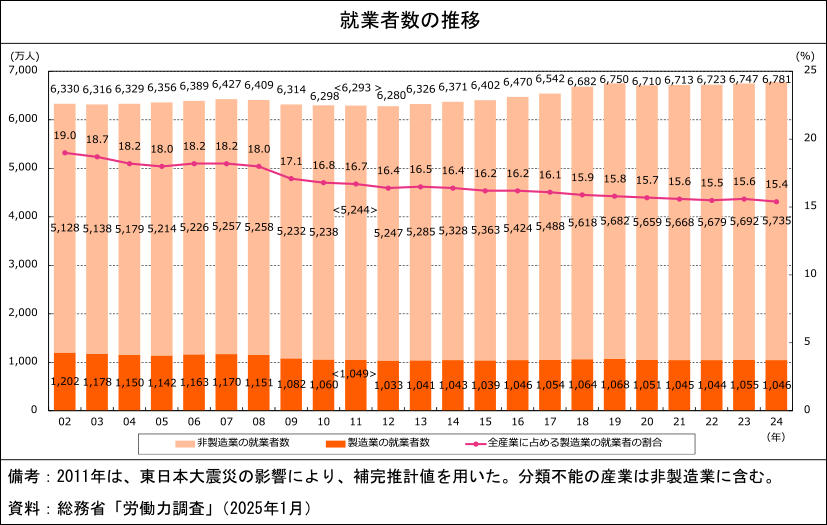

経済産業省が公表した「2025年版ものづくり白書」によると、2024年までの20年間で製造業の就業者数は104万人減少しています。一方で、非製造業では556万人就業者数が増加しており、業種間で人材の偏りが進んでいることがわかります。

古くから日本の経済を支える礎となってきた製造業ですが、現在も日本のGDPのおよそ2割を占める重要な産業です。それにもかかわらず、労働人口の減少により製造現場で働く人材の確保が年々難しくなっています。

こうした数値は、省人化や自動化による生産性向上の成果と見ることもできますが、それ以上に製造業における人手不足が深刻な水準に達しているという現実を物語っています。では、こうした人手不足の背景をさらに掘り下げてみましょう。

近年、終身雇用制度の崩壊に伴い、労働者がより良い雇用条件や職場環境を求めて転職を繰り返すことも一般的になっています。その中で、製造業に対する「きつい・汚い・危険」といった、いわゆる3Kのイメージも根強く残っており、特に若年層を中心に製造業離れが加速しているのが現状です。

こうしたネガティブな印象に加えて、産業構造の変化や働き方の多様化により、人材の流動化が進んだことも、製造業の人手不足に拍車をかけていると言えます。

さらに、地方では都市部との賃金や福利厚生の格差などから人口流出が進み、地方に拠点を置く製造業企業の地元での人材確保がいっそう困難になっています。将来の事業を支える若手人材が集まりにくくなっていることは、地方の製造業にとって深刻な課題です。

日本は、今もなお「製造業大国」として高い技術力と品質で世界から評価されています。しかし、このままではその根幹を担う人材の減少は避けられないでしょう。今後も国際的な競争力を維持し、成長を続けていくためには、人材の確保、そして生産性向上に向けた取り組みが不可欠なのです。

製造業の生産性を向上させる方法については、以下の記事で解説していますので、ぜひこちらもご覧ください。

製造業の生産性を向上させる方法とは?工場改善の成功事例を紹介

生産性とは、生産過程で投入される要素(原材料や設備、労働力など)に対して、どれだけの成果物(製品)を生み出せたかを示す割合を指します。本記事では、生産性を向上させる方法をご紹介しています。

製造業における人手不足は、単一ではなく複数のアプローチを組み合わせた戦略的な取り組みが求められています。ここでは、製造業が直面する人材不足の課題に対して有効な4つの解決策についてご紹介します。

1. 人材採用の強化

2. 従業員の定着率向上

3. 自動化・DX推進による省人化

4. 委託・請負による外部リソースの活用

製造業の人材確保を解決するためには、新卒採用のみならず、多様な人材の活用が欠かせません。

経済産業省のデータによると、外国人材は2008年の19.3万人から2024年には59.8万人へと大きく増加し、今や製造現場では欠かせない存在になりつつあります。加えて活躍の余地が大きいのが、シニア層と女性人材です。製造業における高齢者の割合は、2024年時点で8.4%と低く、非製造業の14.7%と比べると比較的活用が進んでいないと言えます。また、女性の製造業就業者の割合は、2022年時点で29.9%となっており、全産業平均の45.0%と比べると低水準と言えます。

しかし、現場でも自動化による労働環境の改善が進み、高齢者や女性の活躍の場も大きく広がっています。こうした多様な人材が働きやすい環境づくりによる企業イメージ向上が採用の強化にも繋がることから、長期的に取り組むべき施策と言えるでしょう。

採用強化と同様に重要なのが、従業員の定着率を高める取り組みです。人材の確保と並行して、国土交通省などが提案している「新3K(給与・休暇・希望)」の実現に取り組むことで、製造業のイメージ改善と定着率向上が期待できます。

また、定着率向上には教育制度の整備も必要です。製造現場で慣習化しているOJTに加えて、体系的な研修やキャリアパスの見える化を進めることで、従業員のスキル向上とモチベーションの維持へつながります。働きやすい環境と成長機会の提供が、若手人材の離職防止に役立ちます。

少子高齢化が進む中では、人材の確保とともに生産現場の省人化も急務と言えます。

DX(デジタルトランスフォーメーション)により、属人化していた作業をシステム化・自動化することで、効率化と人手不足の解消を図れます。また、危険作業の自動化は安全性向上にもつながり、製造業の3Kイメージの払拭にも貢献するでしょう。さらに、IoTやAIを活用したスマートファクトリーの実現は、限られた人材で最大限の成果を上げるための有効な選択肢のひとつとなっています。

これからの製造業には、限られた人材を最大限活用し、競争力のあるビジネスを展開する力も求められます。

委託・請負による外部リソースの活用は、人手不足への柔軟かつ効果的な解決策のひとつです。特定の業務や工程を外部に委託・請負することで、必要なときに必要な数の人材を確保でき、業務効率化を図れます。

また、自社で不足している専門スキルを外部から補うことで、改善による品質向上や生産性の向上も期待できるでしょう。さらに、限られた社内人材を主業務に集中させることができる点も、大きなメリットです。

このように外部の信頼できるパートナーを活用することで、人材活用の戦略的なアプローチが可能になります。

外部委託や請負といった外部リソースの活用は、製造業における人手不足の解決策として注目されています。労働力の確保や業務の効率化といった多くのメリットがある一方で、適切に運用するための注意点も存在します。

ここでは、外部委託・請負のメリットと留意すべきポイントについて解説します。

外部委託や請負を活用する最大のメリットは、効率的な人材確保が可能になる点です。必要な労働力を外部へアウトソーシングすることで、自社での採用・教育コストを大幅に削減できます。

また、委託・請負契約によって急な受注増への対応力も強化できます。市場の変動に応じて生産体制を整えることができるため、急なスケジュールの変更が起きた場合も柔軟に対処でき、安定した納品体制を維持できます。さらに、自社で保有していない専門スキルやノウハウの活用も可能になり、技術力や対応力の向上にもつながります。

加えて、外部からの視点による業務改善のヒントが得られることも利点のひとつです。第三者の知見により、これまで気づかなかった改善の種を発見し、自社の業務プロセスを見直すきっかけにもなります。

一方で、外部委託・請負を活用する際には、業務範囲と責任の明確化が不可欠です。現場全体で請負と派遣の違いを正しく理解し、指揮命令系統を明確にして、コンプライアンス違反を防ぐ体制を整える必要があります。請負先との信頼関係の構築や定期的な情報共有も欠かせません。

また、品質と納期の管理体制も重要なポイントです。外部先との間で品質基準・納期目標を明確に定め、安定した成果が得られるよう管理体制を整備する必要があります。

請負契約と派遣契約の違いについて、詳しくは以下の記事をご覧ください。

外部委託・請負は、製造業における人手不足や生産課題の解決策のひとつです。ここでは、製造請負とコンサルティングを連携させたサービスを提供する株式会社平山が手がけた事例をもとに、具体的な活用方法とその成果をご紹介します。

F社では、正社員・派遣社員・契約社員・請負スタッフが混在していたことで、指揮命令系統が曖昧になり、品質のばらつきやコスト増が課題となっていました。コンプライアンスの徹底も難しく、現場の統制が取れない状況でした。

そこで、株式会社平山は、F社の人員構成と指揮系統を見直し、契約社員を請負会社へ転籍。専属の請負チームによる製造支援体制を整えました。その結果、指揮命令系統の明確化により品質が安定し、コンプライアンスも強化。固定人件費のスリム化にも成功し、経営効率が向上しました。

受注量の変動に対応した生産体制づくりに苦慮していたG社。繁忙期と閑散期の差が大きい商品を扱っており、生産量の変動に応じて契約社員の雇用を繰り返していたため、人件費と管理コストが膨らんでいました。

この状況に対し、株式会社平山は、請負会社の正社員で構成されたチームを導入し、安定した人員体制を構築。また、外部コンサルタントによる生産性向上支援も実施しました。さらに、出来高に応じた請負契約を取り入れることで、変動に対応しながらコスト削減を実現。結果的に、人件費と労務コストを削減することができました。

T社では、既存の請負業者が改善活動に非協力的で、業務品質の向上が停滞していました。コンプライアンスへの懸念や、競争のない外注体制も問題視されていました。

この課題を受け、新規請負ラインの立ち上げから株式会社平山の支援チームが参画し、作業手順やレイアウトの設計を顧客と共同で実施。さらに、月に一度の改善コンサル支援を活用し、新卒受け入れや多能工化にも取り組みました。

結果として、コンプライアンスに則った請負体制を確立。改善活動の活発化により、品質・コスト・納期の向上を実現しました。さらに、他社との競争環境が生まれたことで、請負レベルの底上げにもつながりました。

製造業の人材不足を根本から解決するためには、短期的な対応だけでなく、中長期的な視点に立った取り組みが求められます。

まず短期的には、改善による業務プロセスの見直しやIT・デジタル技術の導入を通じた業務の効率化・省人化が効果的です。これにより、自動化やDXによって生産性を高めると同時に、外部人材の活用などで迅速な労働力の確保も可能になります。

しかし、こうした解決策だけでは持続的な人手不足解消にはつながりません。将来的な人材確保を見据えた企業の魅力づくりも不可欠です。具体的には以下のような取り組みが求められます。

• 多様な人材が働きやすい職場環境づくり

• 社内・社外教育の充実

• 地域と連携した採用活動(地元の学校との協業など)

• 適切な外部リソースの活用

本記事では、人材不足解消のための中長期的な取り組みの重要性に触れました。こうした「企業の魅力づくり」を包括的に進める考え方が「働き方改革」です。働き方改革は、単なる労働環境の改善だけでなく、生産性向上、人材定着、そして採用力強化にも繋がる、まさにこの記事のテーマを総括する重要な視点と言えます。

以下の記事では、その具体的な進め方や成功事例、注意点までを網羅的に解説しています。より根本的な課題解決を目指す方は、ぜひこちらもご覧ください。

製造業の働き方改革とは?成功事例と外部委託・人員配置のポイントを解説

本記事では外部委託や請負の活用を軸に、働き方改革のポイントや偽装請負のリスクを解説します。働き方改革を成功させた事例から、貴社の課題解決のヒントを見つけてみませんか?

製造業における人手不足は、今後も長期的に続くと予測される深刻な課題です。しかし、自社の労働環境を見直し、社内外の連携を積極的に進めることで、この課題は十分に克服可能です。中でも、社内での改善努力に加えて、外部委託や請負を戦略的に活用することは、人手不足を補う有効な手段のひとつとなります。

株式会社平山では、法令遵守と企業倫理の徹底を軸に、万全のコンプライアンス体制を構築することにより、「GJ認定制度」および「優良派遣事業者認定制度」の認定を取得しています。また、現場改善コンサルティングと連携した請負サービスを提供することで、付加価値のある支援を実現しています。

株式会社平山の請負事業に関心のある方は、ぜひ以下のサイトをご覧ください。